こんにちは。「カロアの自分手帖」管理人のカロアです。

この記事では、公害防止管理者 大気一種の試験科目「大規模大気特論」で頻出となる大気濃度の予測モデルについて、要点をまとめます。

専門的な内容ですが、出題頻度が高く得点源にもなる分野です。苦手な方はこの機会に整理しておきましょう。

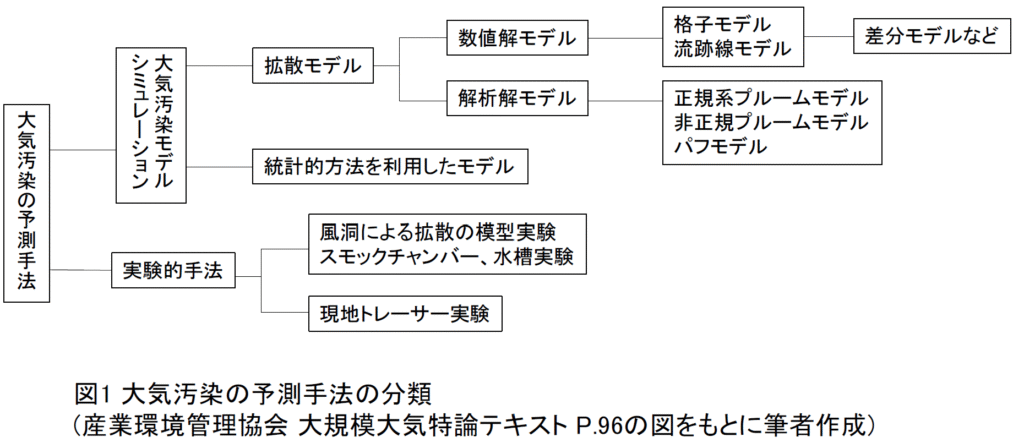

1. 大気汚染の予測手法の分類

大気汚染の予測手法は、大きく実験的手法とシミュレーション手法の2つに分けられます。

| 区分 | 概要 |

|---|---|

| 実験的手法 | 風洞実験など、模型や実地で大気拡散を再現し、濃度を測定する方法 |

| シミュレーション手法 | 数式モデルを使って大気中の拡散や反応を予測する方法 |

さらに、シミュレーションモデルは以下の2種類に大別されます。

| モデル | 内容 |

|---|---|

| 解析解モデル | 微分方程式を解析的に解いて濃度を求める(例:プルームモデル) |

| 数値解モデル | 数式を直接解けない場合、差分法などを使って数値的に近似解を求める |

2. 各種シミュレーションモデルの特徴と概要

① 複雑地形上の拡散モデル

- CTDMモデル(Complex Terrain Dispersion Model)

孤立した丘や山など、複雑地形周辺での点発生源からの拡散を解析解で求めるモデル。

プルームモデルの一種で、地形による風の変化を考慮します。

② 光化学大気汚染モデル

光化学スモッグのように、大気中の化学反応を伴う汚染を扱うモデルです。

酸化や生成・消滅などの反応を微分方程式で数値的に解析します。

代表的なモデルは次の2つです。

| モデル | 特徴 |

|---|---|

| 格子モデル(オイラーモデル) | 空間を格子状に分け、各格子点で時間的な濃度変化を計算する。広域の汚染予測に用いられる。 |

| 流跡線モデル(ラグランジュモデル) | 空気塊が風に流される過程を追跡し、汚染物質の収支から濃度を求める。局地的な挙動に強い。 |

③ 酸性雨モデル(LRTモデル)

酸性雨の原因となる物質(SO₂、NOₓなど)の発生から、雨滴による取り込み・沈着までをシミュレーションするモデルです。

- 汚染物質は寿命が長く、数百〜数千 km の長距離輸送を考慮する必要があります。

- そのため、このようなモデルは長距離輸送モデル(LRT:Long Range Transport)と呼ばれます。

④ 全地球環境モデル

地球規模の気候変化を予測するためのモデルです。

CO₂、メタン、フロンなどの温室効果ガスの挙動を主な対象とします。

- 大気の運動方程式、状態方程式、連続の式などを用いて、気流・気温・輸送を解析。

- 地球温暖化やオゾン層破壊などの解析にも利用されています。

⑤ 高密度ガス拡散モデル

化学プラントの事故などで発生する「高密度ガス(比重の重いガス)」を扱うモデルです。

通常のプルーム式では拡散を正確に表現できないため、以下のような特殊モデルを用います。

| モデル | 概要 |

|---|---|

| 三次元数値解モデル | 数値解析で濃度を求める高精度モデル |

| スラブモデル | ガスの広がりを層状(スラブ)として簡易的に表現 |

| 正規形プルーム・パフモデル | 拡散をガウス分布で近似して扱うモデル。事故時の初期対応に有効。 |

⑥ 自動車排出ガス拡散モデル

道路交通由来の排出ガス濃度を予測するためのモデルです。

| モデル | 対象・特徴 |

|---|---|

| HIWAYモデル | 直線道路区間の濃度分布を予測 |

| ストリートキャニオンモデル | 高層ビルに囲まれた道路(街路峡谷)での滞留・拡散を解析。SRIモデルなどが代表例。 |

⑦ 建屋後流拡散モデル

建物周辺で発生する乱流や逆流(ダウンウォッシュ)を考慮したモデルです。

- ダウンウォッシュ現象:煙突から出た煙が、建屋背後の気流に巻き込まれて下降し、局所的に高濃度を生じる現象。

- 防止のためには次のような設計条件があります。

| 項目 | 対応策 |

|---|---|

| 吐出速度 | 煙突の吐出速度が風速の1.5倍以上 であれば発生しにくい |

| 煙突高さ | 周囲で最も高い建物の 約2.5倍 の高さが望ましい |

代表的なモデルには、ISC(Industrial Source Complex)モデル、NRCモデル、PRIMEモデルなどがあります。

⑧ 海上・沿岸拡散モデル

海上や沿岸部では、海風と陸風の境界(内部境界層)で拡散の様子が急変します。

このため、沿岸型ヒュミゲーション(いぶし現象)が発生しやすいです。

代表的なモデルは次の通りです。

| モデル | 概要 |

|---|---|

| Lyons and Cole モデル | 沿岸での拡散濃度を表す式を用いる。濃度Cは排出量Qに比例し、風速u・逆転層高さLに反比例する。 |

| OCDモデル | 海上および沿岸地域に適用される正規形プルーム式モデル。気象条件変化に強い。 |

3. 実験的手法(模型・現地実験)

① 風洞実験(模型による拡散実験)

- 風洞装置の中に建物や地形の模型を設置し、煙を放出して濃度を測定する方法。

- 実際の大気現象を縮小して再現する。

特徴

- 地形や建物の影響を把握しやすい

- 風洞実験で得られる濃度は数分程度の平均化時間に対応

- 中立な大気条件の再現が容易

- ただし、安定・不安定な気層の再現は難しい

- 長時間平均の濃度を求めるには特別な工夫が必要

② 現地トレーサー実験

実際の大気中でトレーサー物質を放出し、拡散状況を測定する手法です。

- 人体や環境に影響のない分析しやすい物質を使用

- 以前は六フッ化硫黄(SF₆)が主流でしたが、現在は過フッ化シクロヘキサン系物質(PMCH、PDCHなど)が多く用いられます。

- 実験条件(気象・排出条件)を完全に再現するのは難しく、得られたデータは拡散モデルの検証用として利用されることが多いです。

まとめ|モデルの特徴を理解して得点源に!

この記事では、「大規模大気特論」で頻出の大気濃度の予測モデルをまとめました。

- 実験的手法:風洞実験、現地トレーサー実験

- シミュレーション手法:解析解モデル/数値解モデル

- 各モデルの代表例:CTDM、LRT、OCD、PRIME など

試験では「どの現象にどのモデルが使われるか」を問う問題が多いです。

各モデルの対象・特徴・キーワードを整理しておくと、得点につながります。

あなたの学習の一助になれば幸いです。

✅ 関連記事

コメント