こんにちは。「カロアの自分手帖」管理人のカロアです。

この記事では、公害防止管理者(大気一種)の試験科目「大規模大気特論」で頻出のテーマ「大気境界層」について、苦手な方にもわかりやすくまとめています。

私自身、このテーマはかなり苦手です…。勉強の知識整理に使えるので、同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです!

🌍 大気境界層とは?

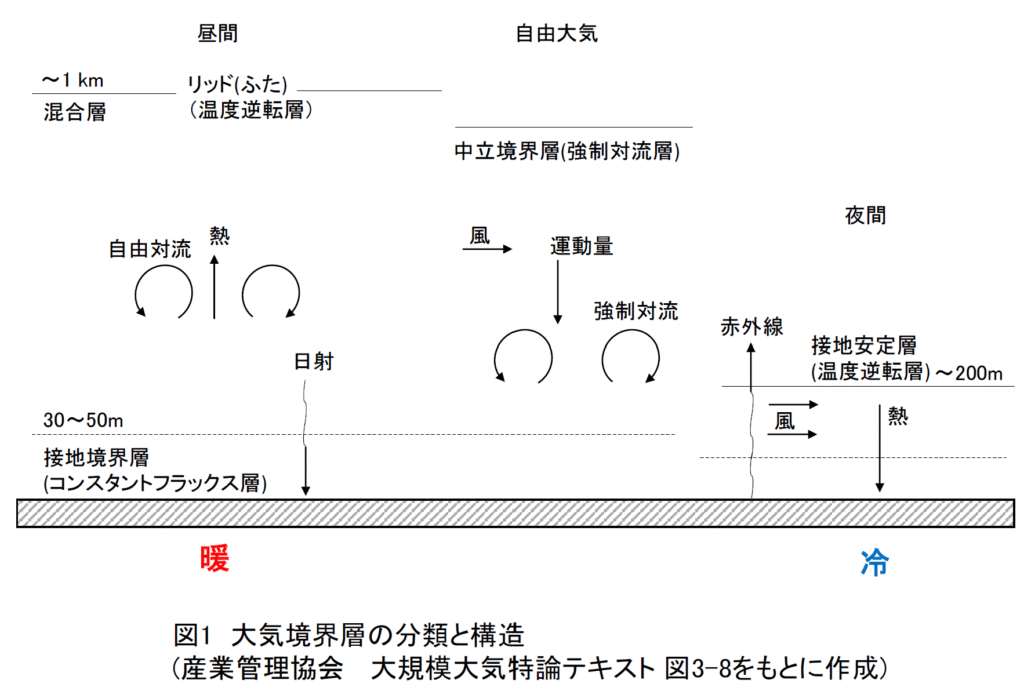

大気境界層は、地表から上空1〜2kmに広がる層で、地表の熱や摩擦の影響を受ける大気の領域です。日射・地形・風などの条件によって性質が変わり、煙や汚染物質の拡散に大きく影響します。

📊 各層の特徴まとめ

| 境界層の種類 | 概要・発生場所 | 特記事項 |

|---|---|---|

| 大気境界層 | 地表から高度1〜2kmの層 | 地表の熱・力学的影響を直接受ける |

| コンスタントフラックス層 (接地境界層) | 大気境界層の最下部、30〜50m | 熱・運動量の鉛直フラックスが一定。風速・温度の変化が大きい |

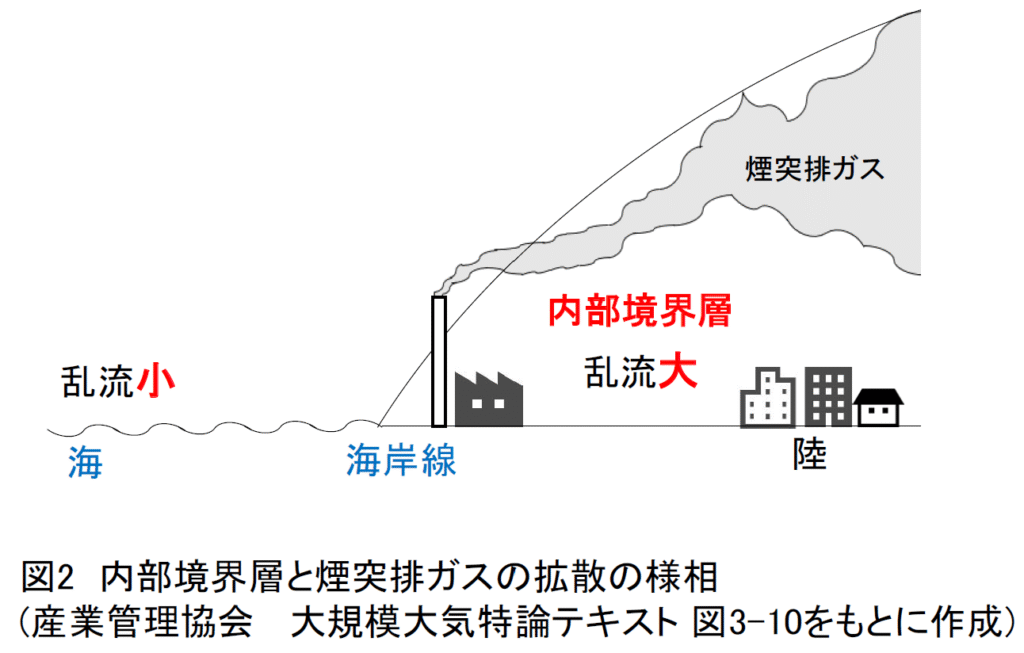

| 内部境界層 | 海岸・都市と郊外の境界など、水平でない非地表面上に形成 | ヒュミゲーションに関与 |

| 混合層 | 地上1km以下に形成、熱対流が及ぶ範囲 | 上端に「温度境界層:リッド(ふた)」があり、上方への拡散を抑える。午後2〜3時に最も厚くなる |

| 中立境界層(強制対流層) | 風が強い日や曇天など、日射のない条件下に形成される | 厚さは数百m以下。風速勾配で乱流が生じる(強制対流層とも呼ばれる) |

🌡 接地安定層(逆転層)とは?

通常、大気は上に行くほど冷たくなります(山を登ると寒くなるのと同じ)。

しかし、地表付近が冷えて上空が暖かいと、空気の対流が起こらなくなります。(暖かい空気は自然と上に行きますが、最初から暖かい空気が上にあると空気の移動が起こりにくくなります)

この安定した状態が「温度逆転層(接地安定層)」です。

逆転層の中は強い安定状態になっており、拡散速度は遅くなります。

🔁 温度逆転層の種類と特徴

| 逆転の種類 | 特徴・原因 |

|---|---|

| 地形性逆転 | 盆地や谷間に冷気が溜まり形成。冷気湖になることも。山越えの気流が沈降し、強い逆転層を形成することもある。(沈降性逆転に分類される場合もある) |

| 前線性逆転 | 前線による寒気と暖気の衝突で発生。停滞すると大気汚染が悪化。厚みは厚いことが多い。 |

| 沈降性逆転 | 高気圧圏内で下降気流により断熱昇温が起き発生。ロサンゼルス型スモッグの原因。厚みは厚いことが多い。 |

| 放射性逆転 | 晴れた夜〜朝に地表の放射冷却で形成。最も一般的。通常厚さ200m以下。 |

| 移流性逆転 | 冷たい地表に暖かい空気が流れ込むことで発生。霧を伴いやすい。厚みはあまり厚くない。 |

💨 内部境界層によるヒュミゲーションとは?

- 冷たい海上から来た安定した空気は、煙がほとんど拡散せずに移動

- それが地表が温かい都市部などに入ると、急激に乱流が起きて煙が拡散

- これにより地表付近の濃度が急上昇する現象を「ヒュミゲーション(いぶし現象)」と呼びます

海陸風について

夜間は陸面温度が下がり、陸から海に向かって風が吹く:陸上で安定層が形成

(厚さは薄く、通常100m以下)

🏙 都市のヒートアイランド現象との関係

都市部では夜間に気温が下がりにくく、以下の要因でヒートアイランド現象が起きます:

- 土ではなくコンクリートやアスファルトが地表を覆い、昼の熱を蓄積して夜に放出する

- ビル風や空調の排熱により地表近くの冷気が逃げやすくなる

- 冬の夜間に気温差が最も顕著になる傾向

✅ まとめ|試験対策ポイント

- 大気境界層の分類と特徴を表で整理しよう

- 逆転層の種類は出題頻度が高いため、原因・発生条件・影響をセットで暗記

- 内部境界層・ヒートアイランドなど、実生活との関連も意識しておくと理解しやすい

📚 おすすめ補足資料

- 「公害防止管理者試験 まとめました」:過去問対策に最適な無料サイト

→ https://yaku-tik.com/kougai/ - 産業環境管理協会の公式書籍(逆転層や境界層について図解あり)

最後にひとこと

苦手な人が多い「大気境界層」ですが、表や図で整理してしまえばそれほど難しくはありません。

試験でもよく問われるポイントなので、この記事を参考にぜひ克服してください!

🔽 ブックマーク推奨!

この記事が参考になった方は、ぜひブックマークして復習用にご活用ください。

コメント